Les Japonais et Japonaises qui ont contribué au livre seront bientôt en France. Les dates et les lieux seront annoncés prochainement.

Presse :

– France Culture, 05/18, Fukushima, 7 ans de réflexion, par Géraldine Mosna-Savoye.

– Lundi matin, 04/18, Socialisation catastrophique et capitalisme apocalyptique, par Sabu Kosho.

– Lectures pour l’été (Liège Université), 06/18, Récit polyphonique sur la vie dans la catastrophe nucléaire, par Julien Pieron.

– Études internationales, 21/08/2019, Recension, par Monica Emond.

– Rencontre-Conférence du Magasin Général de Tarnac, 21/07/2018.

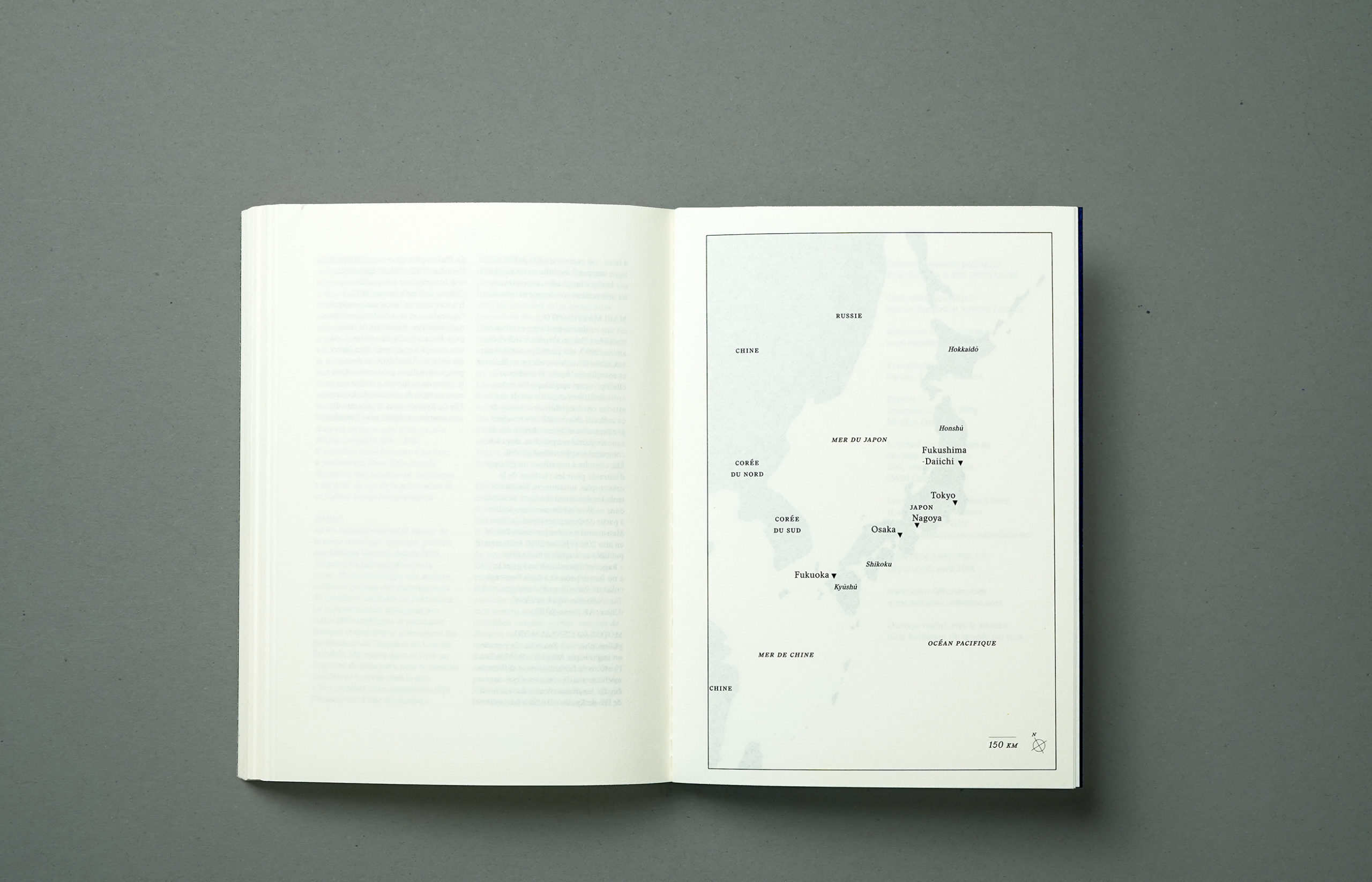

Le 11 mars 2011 un tsunami ravage la côte nord-est du Japon. Les jours suivants, trois réacteurs explosent dans la centrale nucléaire de Fukushima-Daiichi. À cette catastrophe s’en est ajoutée une autre : la gestion gouvernementale du désastre. Loin d’être un « accident » désormais « sous contrôle », le drame se poursuit par mille conséquences plus ou moins visibles : pollution, déplacements de populations, bouleversement des intimités. À travers le récit de six activistes japonais, ce livre tente de penser autrement le désastre nucléaire. Un phénomène qui remet en cause la texture même de la matière doit, aussi, être abordé comme une catastrophe métaphysique.

Auteurs: Le comité éditorial des éditions des mondes à faire et Sabu Kohso, Hapax, Yoko Hayasuke, Shiro Yabu, Mari Matsumoto, Motonao Gensai Mori.

Format: 13 x 18 cm, 212 pages

Papiers: Invercote G 1 face 200g et Munken cream 80g

ISBN: 978-2-9555738-3-9

Dépôt légal: avril 2018

16,00€ 16,00€

Rupture de stock

Table des matières:

Introduction

Retour au Japon

Hoshano

Journal d’une cervelle radioactive

Quitter Tokyo

Mon espoir… que nous restions enragés, ensemble, plus que jamais

Petits dysfonctionnements d’un appareillage planétaire

L’appel de Kyūshū

Épilogue. Décomposer le monde, redécouvrir la terre

Extrait: Quitter Tokyo de Shiro Yabu

L’après-midi du jour de séisme, les transports publics ne marchaient plus à Tokyo, nous n’avions plus aucun moyen de rentrer à la maison, en tout cas pour tous ceux qui vivaient en banlieue. Des dizaines de milliers de gens marchaient jusqu’à chez eux, c’était une scène spectaculaire. Un ami m’avait prêté un vélo pour aller de Shinjuku à Kita-ku, il y a un peu moins de dix kilomètres, je suis donc rentré à la maison de cette manière. Heureusement, tout allait bien chez moi. J’ai allumé la télévision, vers 18 h ou 19 h je crois me rappeler, et j’ai vu un flash d’information qui parlait de la centrale de Fukushima-Daiichi, ils disaient que le système de refroidissement était tombé en panne. Comme j’avais déjà quelques connaissances sur le nucléaire avant l’accident, j’ai tout de suite compris l’ampleur de la situation, j’ai réalisé intuitivement que Tokyo ne serait pas à l’abri.

J’ai alors surtout pensé à protéger ma fille contre les radiations, je suis immédiatement allé à la pharmacie demander

des pastilles d’iode, mais il n’y en avait pas. Les pastilles d’iode ne sont pas des produits qui circulent normalement ; faute de mieux, j’ai acheté de la teinture d’iode. J’en ai dilué et ma fille et moi en avons bu.

Le lendemain, la situation ne s’était pas vraiment arrangée, mais les services de transports publics reprenaient peu à peu. Je suis donc allé à la Gare de Tokyo pour voir si je pouvais prendre un shinkansen (TGV japonais) pour Nagoya où vit ma mère. Comme il circulait normalement, je suis parti avec ma fille. On a dû arriver chez ma mère en début d’après-midi, je regardais la télévision pour suivre les informations, et c’est à ce moment-là que j’ai appris que la centrale de Fukushima-Daiichi avait explosé. Je me suis dit qu’il serait difficile de rentrer à Tokyo ; c’est vrai qu’il y a tout de même 250 kilomètres qui séparent la ville de la centrale, mais il faut savoir que la plaine de Kantō, c’est tout plat, rien ne peut faire écran au panache radioactif. Il était fort probable que la contamination arrive jusqu’à Tokyo.

Je continuais à regarder la télévision à Nagoya. Petit à petit, mes proches sont venus me rejoindre chez ma mère pour se réfugier temporairement. On regardait la télévision tous ensemble, c’était autour du 20 mars je crois. À ce moment-là, de l’iode radioactif a été détecté dans l’eau du robinet de Tokyo, qui vient pour moitié du fleuve Tone-gawa, l’amont du fleuve Tone-gawa se trouvant dans la préfecture de Tochigi, qui est voisine de Fukushima. Là-bas, c’était contaminé. Un peu plus tard, dans l’est de Tokyo, un niveau de radiation élevé a été constaté dans l’air. Le panache radioactif était parvenu jusque-là. Fin mars, nous avons déménagé précipitamment de Tokyo à Nagoya, et en avril, ma fille a commencé à aller dans sa nouvelle école 68.

Au début, c’était très difficile d’avoir une idée précise de l’ampleur de la contamination à Tokyo, le problème étant qu’il n’y a qu’un seul point de mesure, placé très haut, pour l’ensemble de la ville. C’est un équipement qui date de l’époque des essais nucléaires atmosphériques, il n’est donc pas adapté à un environnement humain. C’est pour cette raison que l’on s’est dit qu’il faudrait aller prendre des mesures par nous-mêmes. Je suis donc retourné à Tokyo pour cela, à la fin du mois de mai, après mon emménagement à Nagoya. Il me fallait d’abord des compteurs Geiger mais ils étaient difficiles à trouver, j’ai donc demandé à mes amis japonais vivant en France ; ils m’ont fait savoir que la CRIIRAD 69 viendrait bientôt faire une conférence à Tokyo, il était également prévu qu’elle se rende à Fukushima. Les gens de la CRIIRAD ont proposé de nous donner deux compteurs Geiger si nous les aidions à organiser cette conférence à Tokyo.

J’ai fait appel aux amis de Tokyo pour organiser la conférence, nous l’avons intitulée « Mesure citoyenne de la radiation par les amateurs, pour n’importe qui ». Les chercheurs de la CRIIRAD y ont expliqué comment utiliser un dosimètre, son principe, etc. Mais nous avons été victimes de notre succès : plus de deux cents personnes sont venues, dont beaucoup de parents comme moi-même, et ce bien que la conférence ait été organisée en urgence. La salle était trop petite pour accueillir tous ceux qui voulaient entrer.

Malheureusement, la CRIIRAD (composée essentiellement de chercheurs) ne s’y attendait pas et ils n’ont pas été à la hauteur de la situation. Je pense qu’ils n’étaient pas prêts à ce qu’autant d’amateurs veuillent faire des mesures, je ne saurais donc pas vous dire si la conférence en tant que telle a eu une quelconque efficacité. Mais l’important, c’est que cela a tout de même participé à alimenter une tendance globale qui est même née à ce moment-là, cette idée de faire des mesures dans la ville, par nous-mêmes. De notre côté, avec des amis, nous avons commencé à effectuer des mesures dans tous les jardins publics des quartiers résidentiels de Tokyo, un par un. Nous n’étions pas seuls ; au contraire, beaucoup de groupes, littéralement innombrables, ont commencé la mesure des jardins publics de leur ville, de leur maison, etc. Et les résultats étaient tout de suite publiés en ligne : tant de microsieverts par heure (μSv/h) dans tel jardin, à tel endroit de la ville, tel jour à telle heure ; ce qui a permis de constituer de véritables bases de données.

Je me baladais avec la moto ou le vélo que mes amis m’avaient prêté, j’ai mesuré plus de mille endroits. Mais nous nous sommes rendu compte peu à peu des limites de notre entreprise, notamment du fait des dosimètres bas de gamme que nous utilisions. S’il y a une contamination très forte, un petit dosimètre peut la détecter, mais c’est rarement le cas.

Je suis retourné à Nagoya mi-juillet. C’est à peu près à ce moment-là qu’une association citoyenne de Nagoya a eu l’idée d’acheter un spectromètre à scintillation et de monter un laboratoire de mesures auquel j’ai très vite participé. Pendant un an, j’ai mesuré des échantillons alimentaires et de terre en provenance des régions contaminées de Tōhoku et de Kantō, ce qui m’a permis d’apprendre toutes sortes de choses à propos de l’activité de mesure. Je suis devenu une sorte de « mesureur bénévole ». L’unité de mesure dont on se servait n’était plus le sievert mais le becquerel ; grâce au spectromètre à scintillation, on pouvait mesurer trois types de nucléides : le césium 134, le césium 137 et l’iode 131.

On a donc mesuré tout ce qu’on pouvait pendant un an avec ce détecteur, mais rapidement, nous avons rencontré un autre problème plus fondamental. Ce qu’on faisait dans notre laboratoire, c’était de l’échantillonnage. Mais est-ce que cette méthode de l’échantillonnage était fiable ? Était-ce une méthode adaptée à nos besoins ? Par exemple, un légume venait de la région de Tōhoku. On l’examinait et si la contamination n’était pas détectée, on inscrivait « N.D. » sur le bordereau, « Non Détecté ». Mais avec cet échantillon, on pouvait dire « OK, c’est sans danger » pour combien d’hectares ? Qu’est-ce que cet échantillon représentait ? Il pouvait y avoir une contamination très concentrée, à dix mètres de l’endroit d’où venait le légume estampillé « N.D. » par nos soins. Je sentais déjà quelque chose comme ça pendant que je faisais la mesure des jardins publics à Tokyo. Dans les jardins, c’était déjà la même chose, à une distance de deux ou trois mètres le niveau de contamination pouvait complètement changer. Quand cette limite est devenue pour moi une contradiction indépassable, j’ai quitté le laboratoire citoyen.

Il faut dire aussi qu’une autre contradiction importante couvait dans ce laboratoire. Il y avait beaucoup de gens comme moi qui étaient vigilants face aux nourritures contaminées, des gens qui venaient avec cette conviction qu’en comprenant comment la contamination alimentaire fonctionnait, ils pourraient peut-être agir sur l’importation des légumes provenant des régions fortement contaminées, dans le Tōhoku et le Kantō. Mais il y avait aussi dans le laboratoire une sorte de coopérative de consommation, et il est vite apparu que les membres de cette coopérative étaient venus avec une conviction tout à fait opposée à la nôtre puisque leur but était de réaliser des mesures pour permettre de faire circuler des produits venant des zones contaminées. L’étape suivante pour eux, après la mesure, était de faire venir des légumes du Kantō ou du Tōhoku et ensuite de dire aux gens de Nagoya à qui ils vendaient les légumes : « Tout va bien », « Nous n’avons rien détecté. » Si vous voulez, nous on mesurait pour ne pas manger, eux ils mesuraient pour faire manger. Mais il faut dire qu’il y avait là un problème plus technique, qui concerne une fois de plus la méthode de l’échantillonnage, la manière dont celui-ci était pratiqué : les échantillons mesurés étaient ceux envoyés par les producteurs. Je ne dis pas que c’était un mensonge, mais un examen trompeur, gouverné par l’intention de faire circuler ces produits.

Après avoir quitté le laboratoire, je n’étais pas le seul à penser ainsi : on ne peut pas faire confiance aux seuls chiffres de la mesure. À l’époque, la carte de la contamination avait été dressée mais les données étaient produites soit par le gouvernement japonais, soit par l’armée américaine. Et si vous voulez, au Japon, les gens ont cette carte dans la tête qui dit grosso modo quels territoires ont été contaminés et à quel niveau global. Donc on a cette carte en tête, qui ne représente rien d’autre que des tendances globales, et l’on ne prête plus attention aux légumes que l’on a dans nos assiettes. On voit à peu près ce qu’on ne peut pas acheter, ou ne pas manger, selon les provenances ; ou alors ce sont certaines catégories d’aliments que l’on proscrit de notre alimentation, comme par exemple les champignons, le shiitaké, etc., et les poissons, à cause de la bioconcentration 70. Nous, on boycotte quelle que soit la provenance, pour toutes ces catégories dangereuses de produits. Donc c’est ambigu parce qu’à la fois ces pratiques se généralisent, et l’on pourrait s’en féliciter, mais le problème c’est que, paradoxalement, ce ne sont pas des pratiques qui permettent de vraiment faire attention, de prêter attention au détail.

Maintenant, je voudrais parler des rencontres qui se sont produites à Nagoya suite à mon départ de Tokyo. Après avoir terminé l’épisode des mesures dans les jardins et mon retour à Nagoya, je n’ai plus eu de contact avec les gens de Tokyo, ou presque. À Nagoya, j’ai commencé à fréquenter des gens que je n’avais pas connus auparavant, il y avait beaucoup d’« émigrés radioactifs », beaucoup de jeunes mères émigrées avec leurs enfants, qui créaient de véritables collectifs via les réseaux sociaux internet. Je suis allé à leur réunion au temple bouddhiste, je suis allé aussi à une tea party dans un café, et nous échangions ainsi des informations. Parmi les autochtones, ceux qui sont originaires de Nagoya, ce sont aussi souvent des mères de familles qui partagent nos soucis et questionnements. Par exemple, ce sont elles qui ont fait pression sur la Municipalité pour limiter l’origine des ingrédients utilisés par les cantines scolaires. C’est aussi grâce à elles que l’on a réussi à étendre à la ville la fin de l’importation des produits qui viennent de la région de Kantō ou du Tōhoku. Le groupe dont je parle, qui est composé essentiellement de mères de familles, n’est pas organisé en parti politique, ni en un quelconque mouvement de consommateurs, il n’a aucune expérience dans les mouvements sociaux ou politiques. Pour arriver à se faire entendre à propos des cantines scolaires, elles ont dû être persévérantes face aux services de l’administration municipale, dans la longue négociation qu’elles ont eue avec eux.

Mais pour que vous compreniez bien, ce qui nous a mis en colère, ce n’est pas tellement la circulation des produits contaminés, c’est la politique dans laquelle tout cela est pris, le fait que le gouvernement japonais ait opté pour une politique de « partage des débris radioactifs » au-delà de la zone contaminée. Le séisme et le tsunami ont détruit beaucoup de maisons et cela a créé une immense quantité de débris, tellement nombreux qu’il s’avérait impossible de les incinérer sur place. De ce fait, le ministère de l’Environnement a fait appel aux municipalités des autres préfectures pour qu’elles participent à l’incinération des déchets, y compris dans des villes a priori non contaminées comme Nagoya, Osaka ou Fukuoka. Et certaines municipalités ont tout de suite accepté, volontairement. Le problème, c’est que ces débris sont radioactifs, ils ont essuyé les retombées du panache radioactif, leur incinération peut contribuer à répandre la contamination. Il faut arrêter cette connerie. Les gens se sont mobilisés contre l’incinération à Osaka, Shizuoka, Fukuoka et Nagoya. À Nagoya, beaucoup de gens, plusieurs groupes organisés pour l’occasion ont fait pression sur le gouverneur de la préfecture d’Aichi, dont Nagoya est la capitale. Le gouverneur a donc décidé de refuser l’incinération des débris radioactifs, sous la pression populaire.

La particularité de la catastrophe de Fukushima, c’est qu’elle est arrivée avec le tsunami. L’accident nucléaire, le tsunami et le séisme, tous sont arrivés à peu près au même moment. Il y a eu beaucoup de morts, beaucoup de villes ont disparu, elles ont été littéralement écrasées et coulées. Il faut donc reconstruire. Ce n’est pas seulement la volonté du gouvernement japonais, mais également celle des entreprises privées, tous partagent la volonté de reconstruire. Tout le problème est là, autour de cette triple catastrophe : qu’est-ce que l’on reconstruit ? Sur quel sol ? Et en utilisant quels matériaux ?

Alors même que l’ensemble du Japon est uni derrière ce mot d’ordre de la reconstruction, notre interpellation à propos de la contamination est perçue, par le gouvernement mais aussi par les médias, comme un obstacle à la reconstruction, quelque chose qui s’y oppose. « Vous faites du bruit autour de la radiation. Mais que pensez-vous de la reconstruction ? Que voulez-vous faire ? » Ce ne sont pas mes oignons, à vrai dire, on parle comme si tout allait bien, comme si on pouvait évidemment reconstruire, mais on n’en sait rien, on ne peut pas se taire. On ne sait pas s’il est vraiment possible de reconstruire avec de tels dégâts, même sans l’accident nucléaire. Ce problème divise les antinucléaires aussi. À ce propos, je pense à ce physicien antinucléaire, le Dr. Hiroaki Koide, une star de l’antinucléaire dans le débat public post-accident. Il a fait beaucoup de conférences à ce moment-là, mais il a fait une drôle de proposition : les personnes âgés, disons âgées de plus de soixante ans, ne sont pas très sensibles à la radiation, elles doivent donc manger des produits contaminés. Ou peut-être a-t-il dit : « Moi, je mange des produits contaminés », diffusant l’idée que si on ne mangeait pas du tout de produits contaminés, si on n’acceptait pas un seul becquerel, on n’arriverait pas à reconstruire les régions de Tōhoku ou de Kantō. C’était un appel qui disait : « Pour la reconstruction, il faut qu’on accepte la contamination à un certain degré, jusqu’à un certain point. » Moi je me suis opposé farouchement à cette manière de voir les choses. J’ai écrit dans mes livres et dans des revues : « Je récuse les propos du Dr. Hiroaki Koide. » J’ai insisté : « Il ne faut manger pas même un becquerel. Absolument aucun. » Nous ne sommes pas beaucoup à tenir publiquement ce genre de propos. Après avoir écrit ce que je pensais, je me suis retrouvé dans une position isolée. J’étais très seul. Mais les gens qui se soucient de la radiation, ou bien ceux qui ont « émigré » pour fuir la contamination, m’ont tout de même manifesté leur soutien.